Prima di tutto mi scuso per la lunga assenza.

Ho passato una faticosa convalescenza a casa di parenti sulle montagne in un posto dove, in questo piccolo paese in cui viviamo, ancora non arriva la rete.

Come forse a qualcuno di voi sarà capitato, ogni tentativo di trovare segnale con l’Internet Key è stato vano.

Torniamo a dove eravamo rimasti.

Prima di raccontarvi di quando conobbi Dave Arneson nel settembre del ’70, vorrei dire altre due parole sull’estate di quell’anno, quando ero in attesa di una risposta al mio primo racconto inviato.

Fu un estate calma e silenziosa per me, almeno fino alla sera del 31 agosto, quando mi concessi un viaggetto a Milwaukee per assistere a un concerto dei Led Zeppelin.

Nell’attesa di una risposta ero incapace di scrivere altro.

Continuai a studiare, certo, ma non riuscivo a iniziare una nuova cosa prima di aver raggiunto una “conclusione” con l’altra. E’ un atteggiamento che ho avuto più o meno costantemente per tutta la vita.

E mi ha dato non pochi grattacapi, in più di un’occasione.

Leggere però non era un problema e la fortuna volle che a luglio arrivò sul mio scaffale preferito un libro che definire capolavoro è riduttivo.

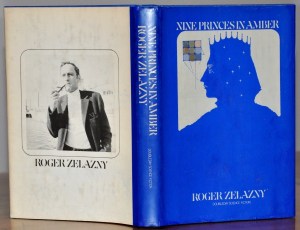

Purtroppo è ancora ignorato dai più e inviso alle classifiche, eppure Nove Principi in Ambra è uno dei romanzi fantasy più influenti della storia. Anche al di fuori dei confini del genere. I primi due esempi che mi vengono in mente sono il Sandman di Neil Gaiman (grande ammiratore e amico di Zelazny) e l’inizio della serie tv The Walking Dead.

Come e perché, ve lo lascio scoprire.

L’edizione che vedete è molto rara e si trova a prezzi esorbitanti, a partire dai due-tremila dollari in sù. La maggior parte delle copie furono mandate al macero per errore.

Tra l’altro ho sempre adorato la foto di Zelazny sul retro copertina anche se la annovero tra le ragioni per cui iniziai a fumare la pipa.

Un giorno mi piacerebbe scoprire quanti scrittori del fantastico abbiano fumato la pipa in un qualche periodo della loro vita.

Forse tutti.

Non mi sorprenderebbe.